Il 27 gennaio non è solo una data. È un respiro trattenuto, una pausa che interrompe il frastuono quotidiano per lasciare spazio al silenzio di chi non ha più voce. Ma è davvero sufficiente un giorno all’anno per dare forma alla memoria? È sufficiente ricordare, o dobbiamo imparare ad ascoltare? E, soprattutto, come possiamo rendere il ricordo qualcosa di vivo, capace di influenzare il nostro presente e il nostro futuro?

Ascoltare il silenzio

Il “Corriere della Sera”, in un recente editoriale sul tema, scriveva: “Ricordare non è un atto passivo. È un impegno attivo a comprendere come la storia possa ripetersi e come il male possa germogliare nei cuori degli uomini”. Questa riflessione ci costringe a spostare il focus: la memoria non è un atto meccanico, è un esercizio di consapevolezza e responsabilità.

Il Giorno della Memoria è spesso riempito di discorsi solenni, cerimonie e citazioni. Ma c’è qualcosa che rischia di perdersi in questo rituale: il silenzio. Il silenzio è il linguaggio delle vittime, un grido che non può essere udito ma solo sentito. Un silenzio che ci costringe a guardare dentro di noi, dove si nascondono le domande più difficili: cosa avrei fatto io? Avrei avuto il coraggio di resistere? Avrei saputo riconoscere l’ingiustizia prima che fosse troppo tardi? Ascoltare il silenzio significa anche accogliere il vuoto lasciato da milioni di vite spezzate. Non è facile. Il silenzio, a volte, fa paura. Ci mette di fronte alla nostra vulnerabilità, alla nostra complicità, al nostro potenziale di indifferenza. Ma è proprio in quel silenzio che possiamo trovare la forza per trasformare il ricordo in un ponte verso la comprensione e la compassione. Come sottolineato da “La Repubblica”, “Il silenzio è uno spazio che va riempito con domande scomode, non con risposte rassicuranti”.

La banalizzazione del ricordo e il peso dell’indifferenza

Negli anni, il Giorno della Memoria è diventato una sorta di consuetudine. Film, libri, mostre: tutto contribuisce a costruire una narrazione che, per quanto necessaria, rischia di diventare una “comfort zone” della memoria. Guardare un documentario, postare una frase su un social, partecipare a un evento commemorativo: sono gesti che spesso bastano a placare la nostra coscienza. Ma la memoria non è una formalità. Non deve essere comoda, non deve rassicurare. La memoria autentica è scomoda, è inquietante, è un pugno nello stomaco. Banalizzare il ricordo significa renderlo un rito vuoto, una pratica che si ripete senza domandarsi davvero cosa stiamo commemorando. La memoria deve essere un atto vivo, capace di interrogarci, di farci mettere in discussione, di spingerci a scegliere da che parte stare ogni giorno.

“Il contrario dell’amore non è l’odio, è l’indifferenza”, scriveva Elie Wiesel, sopravvissuto ad Auschwitz. E oggi? L’indifferenza è ancora tra noi. Si manifesta nei piccoli gesti quotidiani: nell’ignorare chi è diverso, nel voltarsi dall’altra parte di fronte all’ingiustizia, nel considerare il passato come una storia lontana che non ci appartiene. Ma l’indifferenza è il terreno fertile su cui nascono i peggiori crimini dell’umanità.

Riconoscere il peso dell’indifferenza significa accettare che, in qualche modo, ognuno di noi porta una responsabilità. Ogni volta che scegliamo di non intervenire di fronte a un sopruso, ogni volta che scegliamo il silenzio di fronte all’odio, stiamo contribuendo a quel meccanismo che, nella sua forma estrema, ha portato agli orrori dell’Olocausto.

La memoria come azione

Ricordare non basta. Il Giorno della Memoria deve trasformarsi in azione. Azione contro l’odio, contro la discriminazione, contro la disumanità che continua a insinuarsi nelle pieghe della società. Ogni gesto conta: una parola detta al momento giusto, una mano tesa a chi ne ha bisogno, una scelta che mette al centro la dignità umana. L’azione non deve essere grandiosa. Può essere semplice, quotidiana. Può essere l’insegnamento di una storia ai più giovani, la lettura di un libro che ci illumina, la decisione di non restare in silenzio quando vediamo un comportamento ingiusto. L’azione è il modo in cui diamo corpo alla memoria, trasformandola in qualcosa di tangibile e concreto.

Il ruolo delle scuole e della testimonianza

La trasmissione della memoria nelle scuole rappresenta uno dei pilastri fondamentali per mantenere vivo il significato del Giorno della Memoria. Le testimonianze dei sopravvissuti, che purtroppo diventano sempre più rare con il passare del tempo, sono uno strumento prezioso per trasmettere non solo i fatti storici, ma anche l’emozione e il peso dell’esperienza umana. L’importanza di queste testimonianze è stata sottolineata da figure come Liliana Segre, che nei suoi interventi ha spesso ribadito quanto sia cruciale parlare ai giovani per evitare che l’Olocausto diventi solo una pagina nei libri di storia.

Oltre alle testimonianze dirette, è fondamentale integrare la memoria con strumenti educativi come la lettura di libri, la visione di film o l’apprendimento di poesie a memoria. Tra i testi che possono aiutare gli studenti a comprendere la tragedia dell’Olocausto ci sono “Se questo è un uomo” di Primo Levi, “Il diario di Anna Frank” e “La notte” di Elie Wiesel. Per i più giovani, libri come “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman rappresentano un approccio delicato e accessibile. La visione di film come “Schindler’s List” o “La vita è bella” può completare l’esperienza educativa, adattando le opere al livello di istruzione e sensibilità degli studenti.

Questi strumenti non sono solo mezzi per ricordare, ma anche per creare un ponte emotivo tra il passato e il presente, favorendo empatia e riflessione critica. Onorare il Giorno della Memoria nelle scuole significa quindi non solo commemorare le vittime, ma anche educare le nuove generazioni alla tolleranza, alla diversità e al rispetto per l’umanità.

Una memoria viva

Cosa significa davvero “ricordare”? Significa tenere viva la memoria non solo attraverso il ricordo delle vittime, ma anche accogliendo il loro insegnamento. Significa raccontare ai giovani non solo cosa è successo, ma perché è successo e come possiamo impedirlo. Significa riconoscere che l’Olocausto non è un capitolo chiuso, ma una ferita che continua a pulsare ogni volta che l’odio divide e l’umanità viene tradita. Una memoria viva è una memoria che evolve, che sa parlare ai tempi moderni. Vuol dire ricordare le vittime dell’Olocausto, ma anche collegare quella tragedia a tutte le discriminazioni e le ingiustizie che ancora oggi affliggono il mondo. Vuol dire fare della memoria una guida per le nostre scelte quotidiane, una luce che illumina la strada verso un futuro migliore.

Il Giorno della Memoria è un invito. Un invito ad ascoltare il silenzio, a sfidare l’indifferenza, a trasformare il ricordo in impegno. Non è solo una data sul calendario: è una promessa. La promessa che non dimenticheremo. La promessa che continueremo a lottare per un mondo dove nessuno debba mai più gridare nel silenzio. Ed è una sfida. Una sfida a guardare il passato non come un museo polveroso, ma come uno specchio che riflette chi siamo e chi vogliamo diventare.

BIBLIOGRAFIA

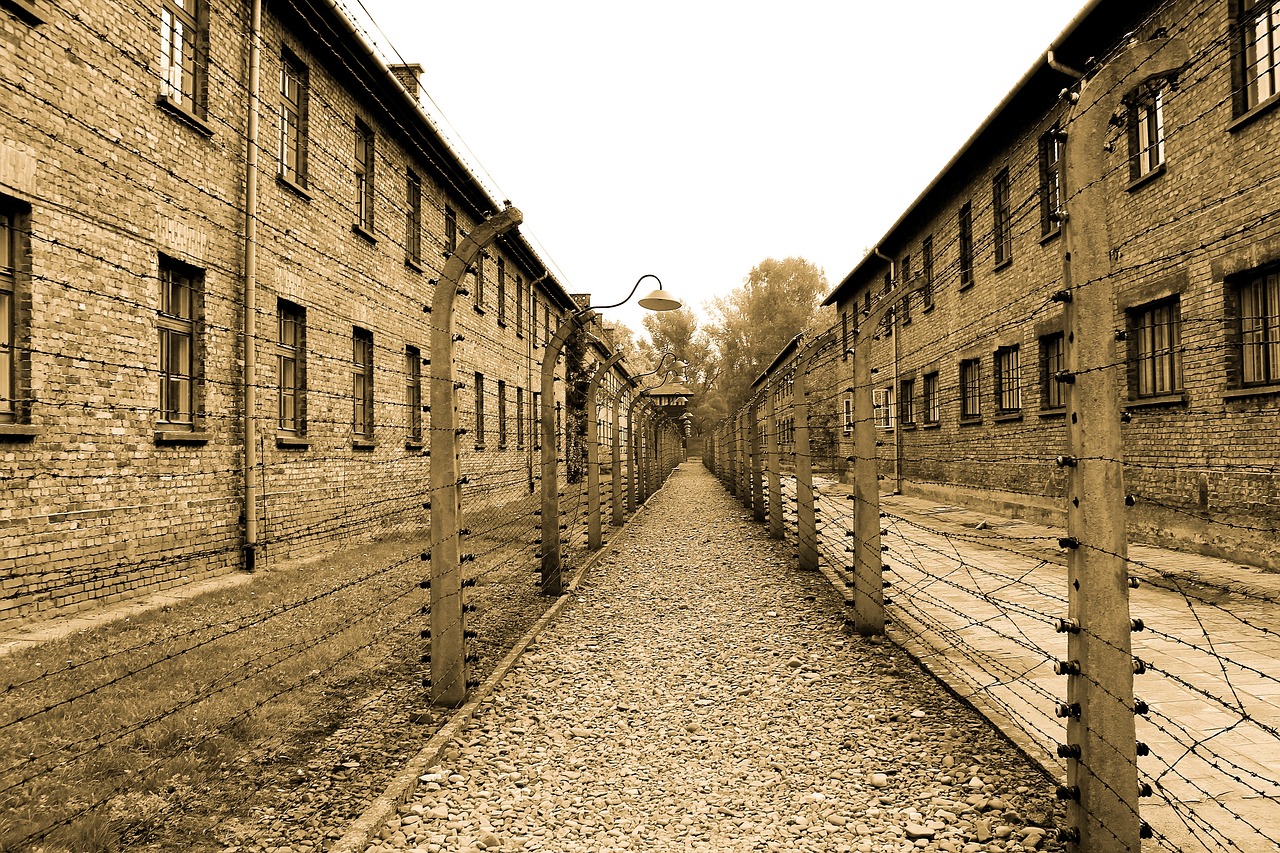

Fonte immagine: https://pixabay.com/photos/auschwitz-extermination-camp-alley-385639/